獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第71巻(平成30年)第4号掲載)

症例:猫,アメリカン・ショートヘア,13 歳1 カ月齢,未避妊雌,体重4.1kg.

食餌:療法食(pH コントロール),室内飼育,同居動物なし,ワクチン接種歴なし.

既往歴:慢性腸炎,膀胱結石,慢性腎不全(ベナゼプリル,皮下補液にて加療中)

病歴:2 カ月前,頸背部の腫瘤を飼い主が発見する.腫瘤が増大傾向にあったため,2 週間前に紹介病院を受診.その時点での腫瘤の大きさは6×4.5cm にまで増大していた.腫瘤性病変の精査と治療相談のために二次診療施設を受診した.

主訴:背部の腫瘤.

一般身体検査:体温39.1℃,心拍数168 回/ 分,呼吸数28 回/ 分,BCS 3/5.

活動性や食欲,飲水並びに排便排尿に問題なし.聴診では心音,肺音に異常なし.可視粘膜は正常でCRTは<1sec であり,触診から顕著な脱水はない(<5%)と判断した.体表リンパ節の触診では,左右下顎リンパ節の軽度腫脹が触知された.病変部の触診では頸背部正中皮下に6.5×6cm 大のやや柔らかな腫瘤性病変が触知され,多くで可動性があるも一部,左側肩甲骨背側への底部固着が認められた.腫瘤の表面に自潰はなく,熱感や疼痛は認められなかった.

X 線検査:胸部単純X 線検査では,頸背部に腫瘤性陰影がみられるも,その浸潤範囲の評価は困難であった.肺野における異常所見は認められなかった(図1).

血液検査所見:CBC に異常所見なし.腎数値(BUN21.3mg/dl,Cre 1.1mg/dl)も正常範囲内であり,その他生化学検査(TP,Alb,ALT,ALP,Ca,P,Na,K,Cl)においても異常所見はみられなかった.

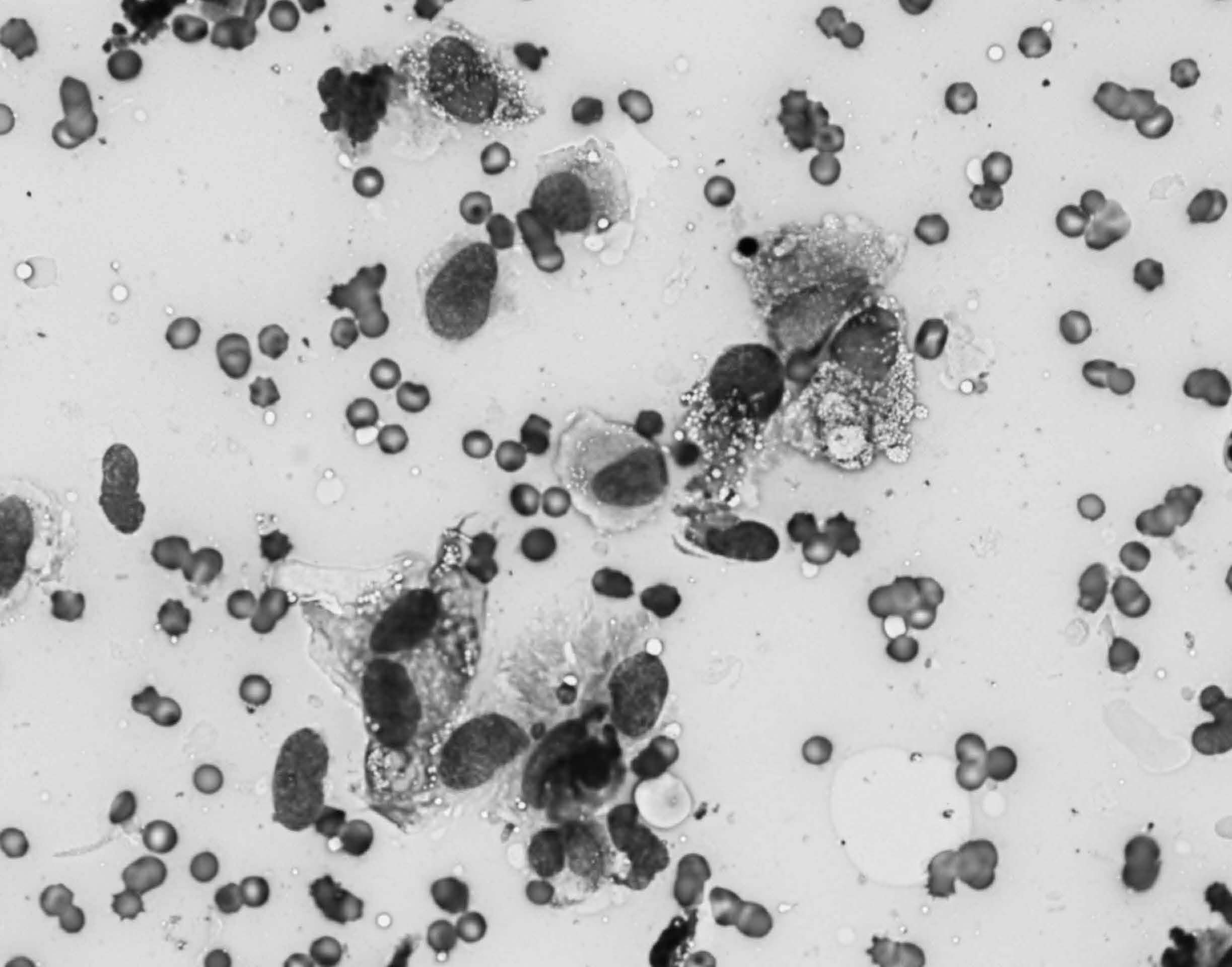

細胞診:頸背部腫瘤に対しFNA を行った.細胞診での所見(図2)は以下のとおりである.

少量の血液及び漿液成分を背景に,異型性の高い間葉系細胞が孤在性に少量確認される.同細胞はおおむね紡錘形から不整な円形,あるいは細胞境界不明瞭で,大小不同を示す.同細胞の細胞質は狭小からやや広めで淡染性,細胞質内に少量の好酸性物質が認められる,

質問1:本症例で疑われる疾患は何か.

質問2:本症例で想定される疾患に対する治療法は何か.

質問3:本症例で想定される疾患の予後について答えよ.

解答と解説

質問1に対する解答と解説:

細胞診の結果から間葉系の悪性腫瘍が疑われることや,動物種,発生部位(後述)から猫注射部位肉腫(feline injection-site sarcoma : FISS)が最も疑われる.

猫注射部位肉腫は,古くは猫ワクチン関連肉腫(feline vaccine-associated sarcoma) と呼ばれ,不活化ワクチンの効果を増強するために含まれているアジュバントにより誘発されていると考えられていた.(間葉系の悪性腫瘍が疑われ,ワクチン接種後3 カ月以上経過しても腫瘤が存在する,2cm 以上の直径がある,ワクチン接種後1 カ月以上経過しても腫瘤の増大がみられるものは猫ワクチン関連肉腫として治療を考慮すべきとされる.)多くで狂犬病やFeLV のワクチンが誘発するとされるが,近年はワクチンに限らず各種薬剤の注射による炎症によっても発生することが示唆されており,猫注射部位肉腫と称されている.本症例は飼い主の稟告からワクチン接種歴のない症例であったが,慢性腎不全に対する治療として腫瘤発生前から同部位に皮下補液を続けていたとのことから猫注射部位肉腫と考えられた.

診断には病歴(ワクチン等の接種歴,皮下腫瘤の発症時期や前述のようなサイズの変化等)が重要である.術前の病理組織学的な確定診断は必ずしも必要ではないが,FNA やTru-cut 生検,パンチ生検などは有用である.一方で腫瘍の播種や出血は最少限にする必要があり,生検針の通過する部位(biopsytract)はその後の外科手術や放射線治療の治療範囲に含まれる部位にすべきである.診断目的の切除生検は予後を悪化させるため推奨されない.

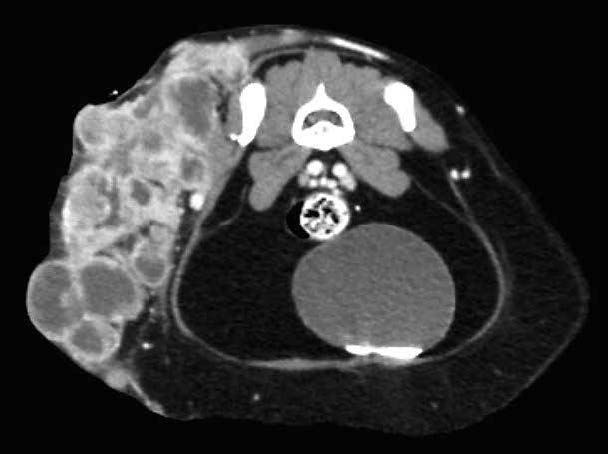

画像診断では肺転移の有無の評価に胸部X 線検査を行う.猫注射部位肉腫では10~26%で転移がみられるとされる.病変部の広がりや筋肉や骨など周囲組織への浸潤,他臓器への転移を評価するにはCT 検査などの断層撮影が有用である(図3,4).体表からの計測に比べてCT 検査による評価では腫瘤の体積が約2 倍となったとの報告もあり,断層撮影による詳細な腫瘍の広がりやステージングの情報は治療計画を検討する上で非常に重要となる.血液検査(CBC,生化学など)は全身状態の評価として行われるが,正常であることが多い.確定診断は病理組織学的検査と発生部位や病歴に基づくが,本症例では飼い主の希望により外科治療を行わなかったため確定診断とはならなかった.多くで病理組織学的には線維肉腫と診断されるが,悪性線維性組織球腫,横紋筋肉腫,粘液肉腫,脂肪肉腫,神経鞘腫,未分化肉腫,及び骨外性骨肉腫や軟骨肉腫と診断されることもある.

質問2に対する解答と解説:

猫の注射部位肉腫に対する治療には,外科治療,放射線治療,化学療法があげられるが,切除可能で転移がない場合には根治的切除を目指した外科的切除が第一選択となる.放射線療法は外科手術との組み合わせで用いられ,化学療法は同様に術後の併用ないし転移に対する全身治療として用いられる.根治的な治療には積極的な外科的切除や集学的治療が必要であり達成できた場合には予後は比較的良好であるが,積極的な治療を行っても局所再発や転移などで予後不良の場合が多く,治療に際しては十分なインフォームドコンセントが必要である.

外科的切除においては,水平マージンは2~3cm以上,深部マージンとして下層1 層といった切除マージンが推奨されていたが,再発率が高い(再発率50%以上,1 年無病率35%,2 年無病率9%)ことから,水平マージン4~5cm,下層1~2 層とされるようになってきた.こうしたより広い切除マージンでの外科切除により病理組織学的には95~97%で完全切除できたとされる.一方で局所再発は14~39%であったと報告されており必ずしも根治的とならない場合があることや,肩甲骨間に発生した症例での術創の裂開など大きな手術合併症も起こりうることも理解しておく必要がある.二次診療施設での治療の方が初回再発までの期間が長かった(二次診療施設274 日,一次診療施設66 日)との報告もあり,難易度の高い外科手術が必要と思われる症例は二次診療施設に相談するのも一つの方法である.腫瘍の摘出は切除マージンを確保し周囲組織ごと一塊で切除するが,その際に術前の生検部位(biopsy tract)も必ず含めて切除する.四肢や尾では断脚,断尾によって根治的切除が可能となることがあるが,根治的な外科切除が困難な場合や切除縁に腫瘍組織や腫瘍細胞がみられる場合には放射線療法を組み合わせる.照射は腫瘤や切除創から3~5cm のマージンを確保して行い,術後10~14 日から開始することが推奨されている.化学療法については,ドキソルビシン,シクロホスファミド,カルボプラチン,ロムスチン,イホスファミドなどの報告があるがその有用性には議論がある.

質問3に対する解答と解説:

予後因子は組織学的グレード,局所再発の有無,遠隔転移の有無であるとの報告がある.猫注射部位肉腫では59%がグレードⅢだったとの報告もあり,こうした症例では注意が必要である.最初の外科的切除により完全切除が達成されたかどうかが局所再発の有無に大きく影響する.辺縁切除(再発までの期間:79 日)では拡大切除(同:325 ~ 419 日)に比べ早期に再発するとされ,前述のようなマージンを確保した拡大切除が推奨されている.水平マージン4 ~ 5cm,下層1~2 層といった非常に積極的な切除でも再発率は14~39%ではあるが,局所再発がない症例では1,098~1,461 日(局所再発がある場合365~499 日),遠隔転移のない症例では952~1,528 日(遠隔転移がある場合:165~388日)の生存期間中央値であったと報告されている.術前及び術後の放射線療法の併用も報告されているが,再発率は41~45%,再発までの期間は398~584 日,また生存期間中央値は23~43 カ月とされる.外科手術と根治的放射線治療での無病期間は37 カ月(2 年無病率60%)であったとの報告もある.猫注射部位肉腫の遠隔転移率は10~26%と報告され,組織学的グレードが高い症例に起こりやすいとされる.化学療法の意義は議論があるところであるが,ドキソルビシン及びシクロホスファミドとの併用による奏功率は39~50%との報告がある.反応群では生存期間を延長した(反応群242 日,非反応群83 日)が,効果の持続期間は短かった(84~125 日)とされる.遠隔転移のある症例や組織学的グレードの高い症例では化学療法も考慮する.

猫注射部位肉腫は悪性度が高く根治的切除が困難な場合も多い.そのため治療以上に予防や早期発見が重要な疾患である.適正なワクチンプログラムの実施や,体幹ではなく四肢や尾などへの注射や正確な投与記録,猫注射部位肉腫のリスクや早期発見についての飼い主への啓蒙なども大切である.

キーワード: 猫注射部位肉腫,切除マージン,断層撮影,予防