獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第75巻(令和4年)第6号掲載)

症例:雑種猫,未去勢雄,4歳

既往歴:特になし.

主訴:外に出ていて数時間後に帰ってきたら呼吸が苦しそう.食欲はない.

身体検査:体重5.42kg,体温37.9℃,心拍数200回/分,呼吸数48回/分,腹式呼吸.

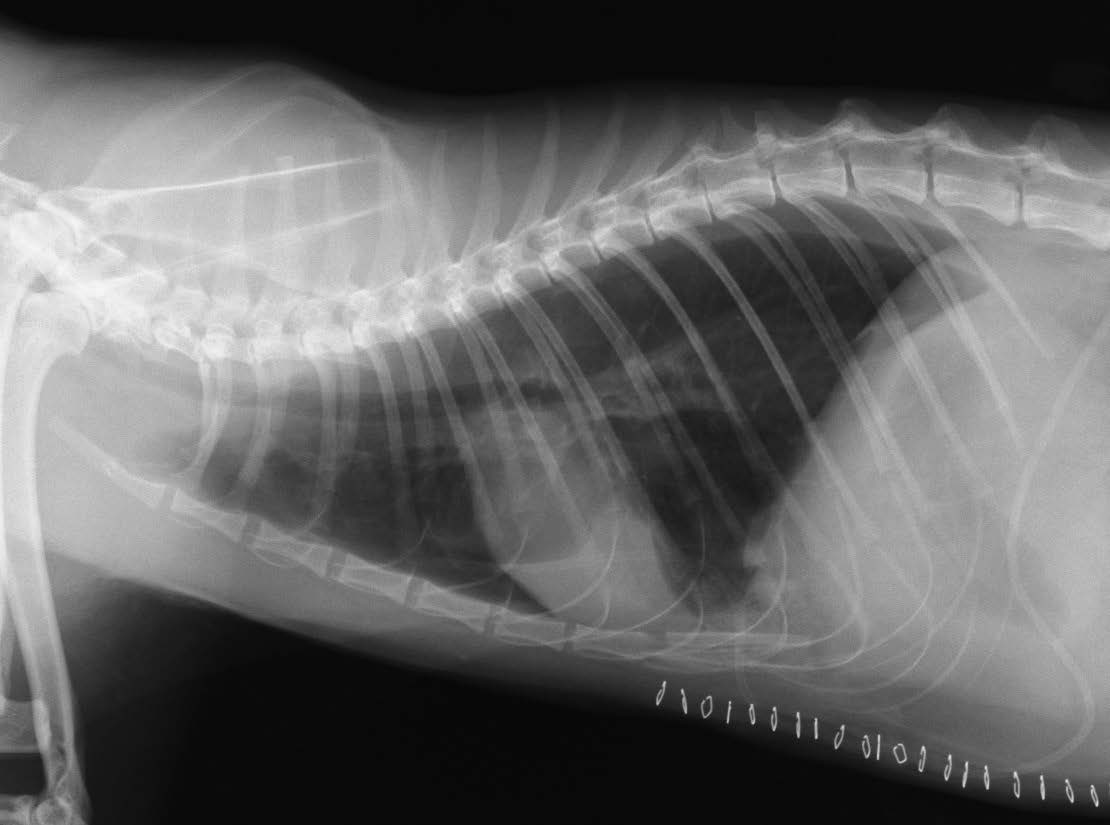

胸部X線検査背腹像 (図1左):横隔膜ラインの欠損,胸腔内のガスを含む軟部組織陰影の増加,左側肺容積の減少.

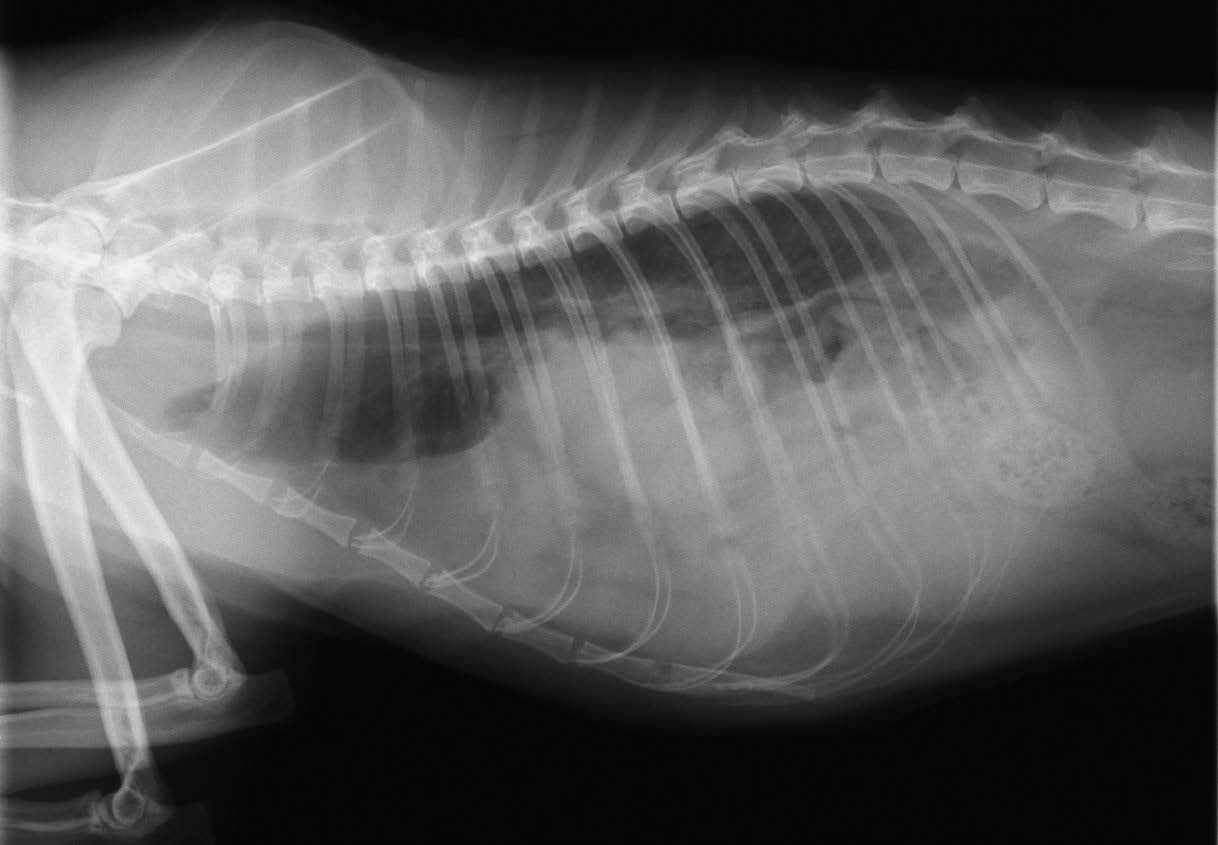

胸部X線検査側面像 (図1右):横隔膜ラインの欠損,心陰影の挙上,胸腔内のガスを含む軟部組織陰影の増加,肺容積の減少.

血液学的検査,血清生化学的検査:特に異常なし.以上の所見より,外傷性横隔膜ヘルニアを疑う.

質問1:本症例の適切な治療法はなにか?

質問2:本症例の術後合併症において最も気をつけなければならないものはなにか?

解答と解説

質問1に対する解答と解説:

外傷性横隔膜ヘルニアの治療の第一選択は,横隔膜の修復,すなわち外科手術である.しかし,外傷性横隔膜ヘルニアは「周術期死亡率が高い」「受傷後24時間以内は手術を行うべきではない」と聞いたことはないだろうか?

「周術期死亡率が高い」

外傷性横隔膜ヘルニアの外科手術に関する初期の報告では,1970年代のGarsonら[1]の報告で周術期死亡率が44.6%であるなど,死亡率がかなり高かった.Garsonらは症例の死因を調べ,外傷性横隔膜ヘルニア症例の周術期管理についてさまざまな提案を行った.その後,麻酔管理や手術技術の向上により周術期死亡率の改善が認められ,同施設の症例で死亡率が10%に減少したことが報告された[2].同時期にBellengerら[3]は犬で78%,猫で92%の生存率を報告し,Schmiedtら[4]は猫で82%の生存率を報告するなど,軒並み術後生存率の改善が報告されたが,2017年のLegalletら[5]の報告でも犬で79.8%,猫で88.2%の生存率であったため,やはり10~20%程度の周術期死亡率がある疾患ということである.術後の死亡のほとんどは,ヘルニアの慢性度に関係なく,手術後24 時間以内に起こり,血胸,気胸(犬),肺水腫(猫),胸水が原因とされている[1, 6-8].

「受傷後24時間以内は手術を行うべきではない」

この根拠とされる報告は1980 年代のもので,受傷から24時間以内に手術を行った場合に死亡率が高くなることを示した研究(全体の死亡率が20%であるのに対して24時間以内に手術を受けた場合の死亡率は33%など)により,一部の臨床医は可能な場合は手術を遅らせることを提案していた[1,7].対照的に,外傷性横隔膜ヘルニア症例は急変する可能性があるため,生命を脅かす状態(循環血液量減少性ショック,心不整脈など)が改善したらすぐに手術を行うことを推奨する報告も存在した[3,9].2000年代には,24時間以内に手術した症例の生存率は93.7%[10]や,96例(犬79例・猫17 例)の術後生存率は81.3%であったが,死亡関連因子は麻酔・手術時間の増加,他の軟部組織損傷を併発,整形外科的損傷を併発,術前・術後の酸素化の必要性の以上4 因子であり,外傷から手術までの期間は死亡とは無関係であったという報告[5]が出ている.以上のことより,外科手術のタイミングは心肺機能障害の程度,呼吸困難の度合い,組織の絞扼の無,動物の状態が改善しているか,安定しているか,悪化しているかなどに基づいて決定されるべきである.胃が逸脱し鼓腸を伴っている場合,輸液を行っているにもかかわらず低血圧が続き持続的な出血が予想される場合,腹部の疼痛が持続し腸の絞扼が疑われる場合は緊急的に手術を行うことが推奨される[11].肋骨の骨折,血胸,気胸,肺挫傷,肺水腫(輸液過剰の場合も含む)など,呼吸困難を呈するその他の要因を併発することも多い[11,

12].肺挫傷は24~48時間で劇的に改善することが多く,そのような症例では安定してからの方が麻酔リスクを軽減できる.血胸や気胸が疑われる場合はまず胸腔穿刺を行い液体や空気を採取し,持続するようならすぐに手術を行うか,胸腔チューブを留置するか判断する必要がある.十分な輸液は外傷性横隔膜ヘルニアに伴う循環血液量減少性ショックに対する最適な治療であるが,無気肺,肺挫傷,胸水や臓器による肺の物理的圧迫などの病態を併発し肺水腫を起こしやすい[13]ために過剰にならないよう注意する.呼吸困難,チアノーゼ,頻呼吸,頻脈,意識の低下,肘の外転・頭部と首の伸展・開口呼吸などの兆候は低酸素症を示唆するため,迅速に酸素吸入を実施する必要がある[14].

また,発症から手術までの期間を,14日を境に急性と慢性に分けた報告では,急性の犬で79.2%,猫で83.3%,慢性の犬で80.6%,猫で100%の生存率であったと報告[5]されており,猫では発症から少し時間が経過した症例の手術成績が良いような印象を受けるが,この報告では猫の頭数が少ないため今後の報告が待たれる.発症から1 年以上経過したヘルニアの死亡率は62.5%であったと報告[7]されており,経験的にも経過の長いヘルニアは予後が悪い印象があるが,この論文では症例数が少なくさらに先天性のヘルニアを除外できていない.長期経過した外傷性横隔膜ヘルニアの術後生存率の正確なデータが待ち望まれる.

本症例では循環血液量減少性ショックや不整脈は認められなかったため,静脈点滴と酸素吸入を行い,当日横隔膜整復手術を実施した.横隔膜は左側の肋骨付着部が円周状に剝離して背側に位置していたが,他の部位に損傷は認められなかった.逸脱臓器は肝臓左側,胃,小腸であった.横隔膜を第12肋骨と縫合して整復した.

質問2に対する解答と解説:

猫の術後死亡の主な原因として,術後24時間に発症する再拡張性肺水腫が報告されている[1, 7,15].再拡張性肺水腫の病因は不明であるが,虚脱した肺組織の再拡張の速さと圧力が関係していると考えられている.特に長期経過した症例では再拡張性肺水腫が生じる可能性があるため,強制的に無気肺の再拡張を行うべきではないとされている[16].横隔膜の縫合が終了する時点で,胸腔内の空気を全て吸引せずに胸腔チューブを設置し,徐々に空気を吸引する[1-3, 16].麻酔中の間欠的陽圧換気の際には虚脱した肺を完全に再拡張させないようにする.気道内圧は15~20cmH2O を超えないようにする.横隔膜を閉じる前に胸腔チューブを留置し,容易に換気できるようになるまで空気を吸引する.一回換気量(10~20ml/kg)やEtCO2 の値を参考にし,胸腔内に空気が残るようにし,麻酔を覚醒させる.その後,8~12時間かけて徐々に胸腔内の空気を吸引する必要がある.

本症例においては,6Fr 胸腔チューブを設置し胸腔内の空気を完全に抜去するとSpO2の低下が認められたため胸腔内に30mlほどの空気を残して麻酔を覚醒させた.一回換気量約10ml/kg,EtCO2は35~50mmHg前後であった.麻酔覚醒後は経鼻カテーテルより酸素吸入を行った.手術8時間後から空気と胸腔内貯留液を少しずつ吸引,手術後24時間で酸素吸入を終了し,術後4日目に胸腔チューブを抜去した.その後の経過は良好である.

術後2日目のX線検査では左側に一部無気肺及び左肺の血管透過性の亢進が認められていた(図2)が術後7日目には改善していた(図3).

参考文献

- [ 1 ] Garson HL, Dodman NH, Baker GJ : Diaphragmatic hernia: Analysis of fifty-six cases in dogs and cats, J Small Anim Pract, 21, 469-481 (1980)

- [ 2 ] Sullivan M, Reid J : Management of 60 cases of diaphragmatic rupture, J Small Anim Pract, 31, 425-430 (1990)

- [ 3 ] Bellenger CR, Hunt GB, Goldsmid SE, Pearson MR : Outcomes of thoracic surgery in dogs and cats, Aust Vet J, 74, 25-30 (1996)

- [ 4 ] Schmiedt CW, Tobias KM, McCracken Stevenson MA : Traumatic diaphragmatic her nia in cats: 34 cases (1991-2001), J Am Vet Med Assoc, 222, 1237-1240 (2003)

- [ 5 ] Legallet C, Thieman Mankin K, Selmic LE : Prognostic indicators for perioperative sur vival after diaphragmatic hernior rhaphy in cats and dogs: 96 cases (2001-2013), BMC Vet Res, 13, 16 (2017), (doi: 10.1186/s12917-016-0926-y), (accessed 2022-5-5)

- [ 6 ] Wilson 3rd GP, Newton CD, Burt JK : A review of 116 diaphragmatic hernias in dogs and cats, J Am Vet Med Assoc, 159, 1142-1145 (1971)

- [ 7 ] Boudrieau RJ, Muir WW : Pathophysiology of traumatic diaphragmatic hernia in dogs, Comp Cont Educ Pract, 9, 379-385 (1987)

- [ 8 ] Walker RG, Hall LW : Rupture of the diaphragm: Report of 32 cases in dogs and cats, Vet Rec, 77, 830-837 (1965)

- [ 9 ] Levine SH : Diaphragmatic hernia, Vet Clin N Am-Small, 17, 411-430 (1987)

- [10] Gibson TW, Brisson BA, Sears W : Perioperative sur vival rates after surger y for diaphragmatic hernia in dogs and cats: 92 cases (1990-2002), J Am Vet Med Assoc, 227, 105-109 (2005)

- [11] Boudrieau RJ : Pathophysiology of traumatic diaphragmatic her nia, Disease Mechanisms in Small Animal Surger y, Bojrab MJ ed, 2nd ed, 103-108, Lea & Febiger, Philadelphia (1993)

- [12] Hunt GB, Johnson KA : Diaphragmatic, pericardial, and hiatal hernia, Textbook of Small Animal Surgery, Slatter D ed, 3rd ed, 471-488, WB Saunders, Philadelphia (2003)

- [13] Demling RH, Pomfret EA : Blunt chest trauma, New Horizons, 1, 402-421 (1993)

- [14] Manning AM : Oxygen therapy and toxicity, Vet Clin N Am-Small, 32, 1005-1020 (2002)

- [15] Downs MC, Bjorling DE : Traumatic diaphragmatic hernias: A review of 1674 cases, Vet Surg, 16, 87 (1987)

- [16] Burton C, White R : Surgical approach to a ruptured diaphragm in the cat, In Practice, 19, 298-305 (1997)

キーワード: 外傷性横隔膜ヘルニア,周術期死亡率,再拡張性肺水腫.